Operación Castañeda, 2015

Operación Castañeda, 2015

Emilio Hinojosa Carrión

Hacia 1524 se fundó, por orden de Hernán Cortés, el Hospital de Jesús, el primero de la Nueva España y uno de los pocos que existían entonces en tierras americanas. Le siguen, con pocos años de diferencia, el Hospital Real de Naturales (1531), enfocado en la atención a la población indígena; el Hospital del Amor de Dios (1534), destinado a los enfermos venéreos; el de San Lázaro (1564), para los leprosos; y más tarde el de los Desamparados (1582), que en un primer momento atendió niños abandonados y luego admitió prostitutas y mujeres con sífilis.

La primera institución que acogió a quienes padecían desviaciones mentales —el estatus de “enfermedad” es históricamente posterior— fue el hospital de San Hipólito, erigido en 1567 por Bernardino Álvarez, quien había sido prófugo de la justicia. El primer albergue para mujeres dementes, el Hospital del Divino Salvador, abre sus puertas hasta 1687, más de un siglo después. Antes del nosocomio de San Hipólito, quienes sufrían afecciones mentales vivían en la calle, con la condición de que tuvieran un comportamiento pacífico; si proferían gritos o tenían arranques de ira se les acusaba de violentos y terminaban en la cárcel.

La función de estas instituciones no se agotaba en sus aspectos propiamente clínicos. Contribuyeron para reconstruir la cohesión social tras el devastador proceso de la conquista; fungieron como asilos; se convirtieron en espacios de regulación ante epidemias; fueron centros de producción económica; guardaron vínculos con el rudimentario sistema judicial, pues algunas condenas consistían en brindar asistencia para los enfermos. Además, desempeñaron una labor simbólica de alivio espiritual, lo cual no es un asunto menor cuando se piensa en el papel de las órdenes religiosas en la conformación de la nación emergente.

Estos hospitales narran la génesis de una visión de Estado que, junto a los discursos y las prácticas de la medicina, amalgama técnicas de control de la población, traza economías locales y genera dinámicas urbanas. Paralelamente, establece un sistema de mediaciones en las que el poder político, el sacerdotal y el médico distribuyen y negocian sus atribuciones de forma constante. El núcleo de este orden de problemas es una concepción del espacio y su correlato arquitectónico. Por un lado, la creación de estos edificios responde a la necesidad de aislar agentes potencialmente peligrosos e incidir sobre los flujos de propagación de un mal; por otro, pone en juego una representación de lo que es permisible ver en las calles y lo que es legítimo ocultar. Cuando el virrey Revillagigedo prohíbe que los leprosos transiten en calles y plazas no sólo expresa la preocupación por los posibles contagios; instaura una visión del ámbito urbano, que debe permanecer libre de ambigüedad. Si los elementos negativos pueden deambular sin restricciones, la inestabilidad signa el enclave citadino; en palabras de Henri Lefebvre, el conflicto exhibe la “erotización” de la ciudad, su “teatralización”.

Al margen de las nutridas batallas que envolvieron al país en el intenso periodo que se extiende desde el proceso independentista hasta la restauración republicana, la infraestructura hospitalaria del virreinato y los discursos que la regulaban lograron subsistir. El punto de inflexión se presenta hasta el porfiriato. Es en este contexto donde se funda el Manicomio General de La Castañeda, que funcionó a partir de 1910, como parte de las obras para festejar el primer centenario de México, y fue considerado un símbolo de la modernización del país. En aquellos días, bajo los avances de la investigación microbiológica, la fisionomía de los centros de salud entró en una nueva etapa; paulatinamente se admitió que la tipología del claustro era anacrónica y se dio paso a la organización mediante pabellones, divididos por muros interiores, que segmentaban a la población por padecimiento, sexo y edad. Esto permitió adecuar la planeación a las necesidades asépticas e integrar instalaciones sanitarias aprovechando las remodelaciones del drenaje profundo, iniciadas pocos años atrás. El programa arquitectónico atendía los requerimientos de higiene, una cuestión que, lejos de quedar en el renglón de los hábitos privados, se comenzó a considerar una responsabilidad del Estado. (En 1885, bajo la dirección de Eduardo Liceaga, se redactó la primera versión del Código Sanitario, que el Congreso de la Unión publicó en 1891. Entre otras cosas, exigía servicios de agua potable y desagüe en cualquier construcción, y cuantificaba un mínimo de treinta metros cuadrados por habitante. El Reglamento de Prostitución de 1898 también indicaba la necesidad de que cada casa de citas contara con tomas hidráulicas.)

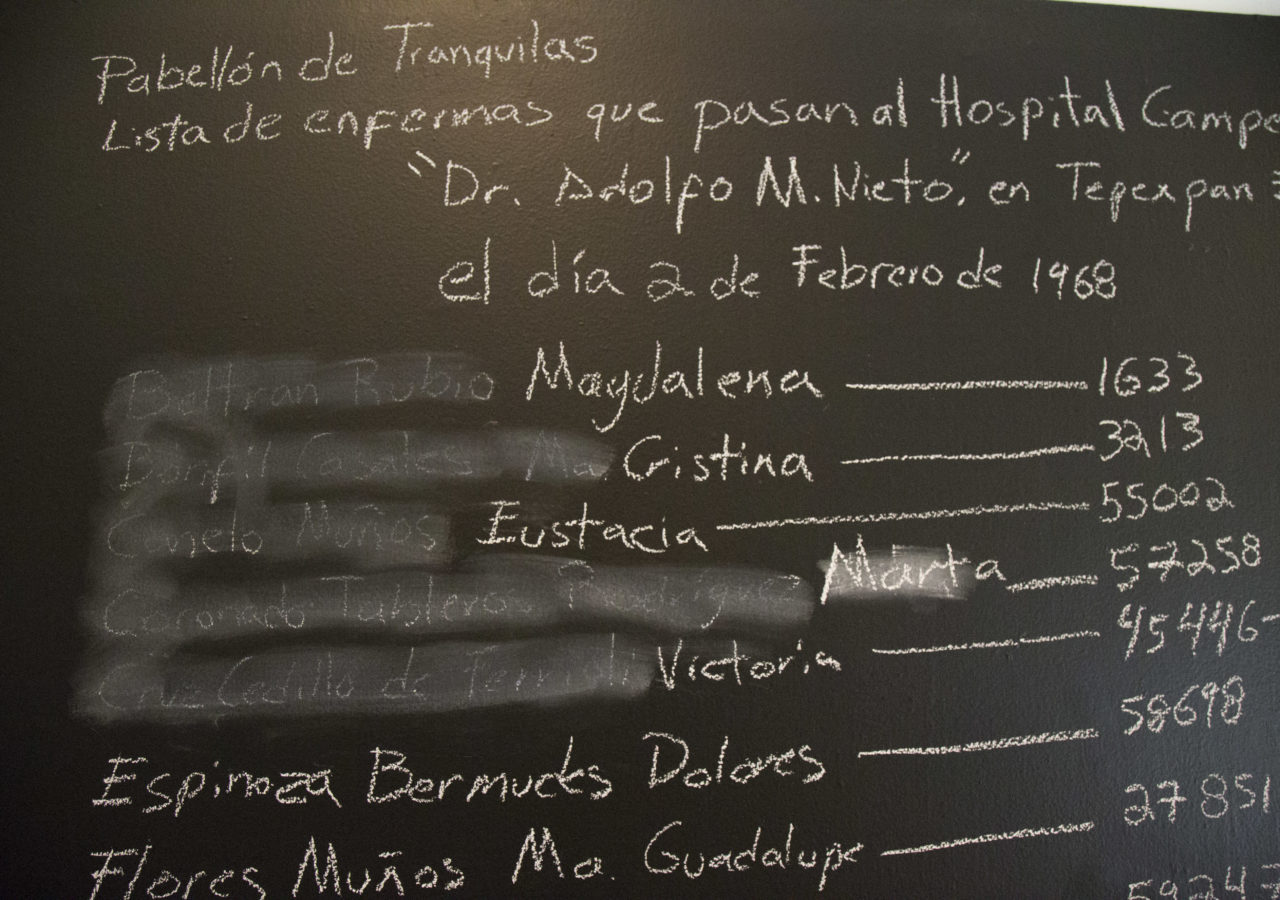

La elección de los terrenos para La Castañeda se desprendió de estas directrices de salubridad. El manicomio se construyó en Mixcoac, al poniente de la ciudad, sobre 142,000 metros cuadrados del antiguo casco de una hacienda pulquera propiedad de Torres Adalid. Fue planeado para 1,200 pacientes (en un inicio llegaron 350 hombres y 429 mujeres), pero apenas una década después la sobrepoblación fue un problema drástico; el hacinamiento fue tal que triplicó su capacidad y, al final de su historia había albergado a más de sesenta mil personas (el acervo del Archivo Histórico de la Secretaría de Salud consta de 61,480 expedientes). En sus primeros años, llegaron a ser recluidas prostitutas por escupir o insultar verbalmente a algún policía y, con el paso de las décadas, no pocos sujetos fueron diagnosticados como enfermos mentales e internados debido a sus actividades e ideas políticas.

El manicomio funcionó hasta julio de 1968, fecha en que, por decreto presidencial, da inicio la Operación Castañeda para desmantelarlo y reubicar a más de tres mil quinientos asilados en nuevos centros. La historia oral, que abarca casi seis décadas de operaciones, delinea una materia oscura: violaciones, inmersiones en agua hirviendo, shocks y prescripción de neurolépticos. Sin embargo, no es necesario descender a estas mazmorras testimoniales para comprender la crudeza de este simulacro social —sintomáticamente encerrado en dos fechas en las que se reformulan los límites del poder político—. Si tiene razón Jimmie Durham al plantear que la arquitectura es por definición un proyecto de Estado, sería necesario interrogar algunos elementos arquitectónicos que integraron esta maquinaria de sojuzgamiento, diagnóstico, medicalización, reclusión y tortura.

Lo inmediato sería pensar en las estructuras panópticas, los diseños espaciales que posibilitaron la vigilancia y el control de los internos. Pero éste es únicamente el nivel más obvio. Valdría la pena cuestionar si los dispositivos arquitectónicos no cumplieron un papel de encubrimiento de la historia. Las edificaciones no como vestigios de lo que ocurrió, sino como una construcción programática del olvido. Basta mencionar que, una vez desmontada La Castañeda, sus antiguas torres se integraron a un proyecto habitacional diseñado por Mario Pani, en un momento histórico en que el entorno era subsumido aceleradamente, en medio de un crecimiento demográfico considerable y un proceso de expansión citadina, lo que en parte agudizaba el conflicto de mantener esa institución en un territorio visible. El nuevo conjunto vecinal rompía formalmente con su pasado y desterraba cualquier signo que remitiera a él. La estética de Le Corbusier asumía la discontinuidad e incluso la ruptura de la construcción moderna con su entorno. Pani reformuló este principio al hacer que, con una función renovada, los edificios contribuyeran al olvido de su propia historicidad.

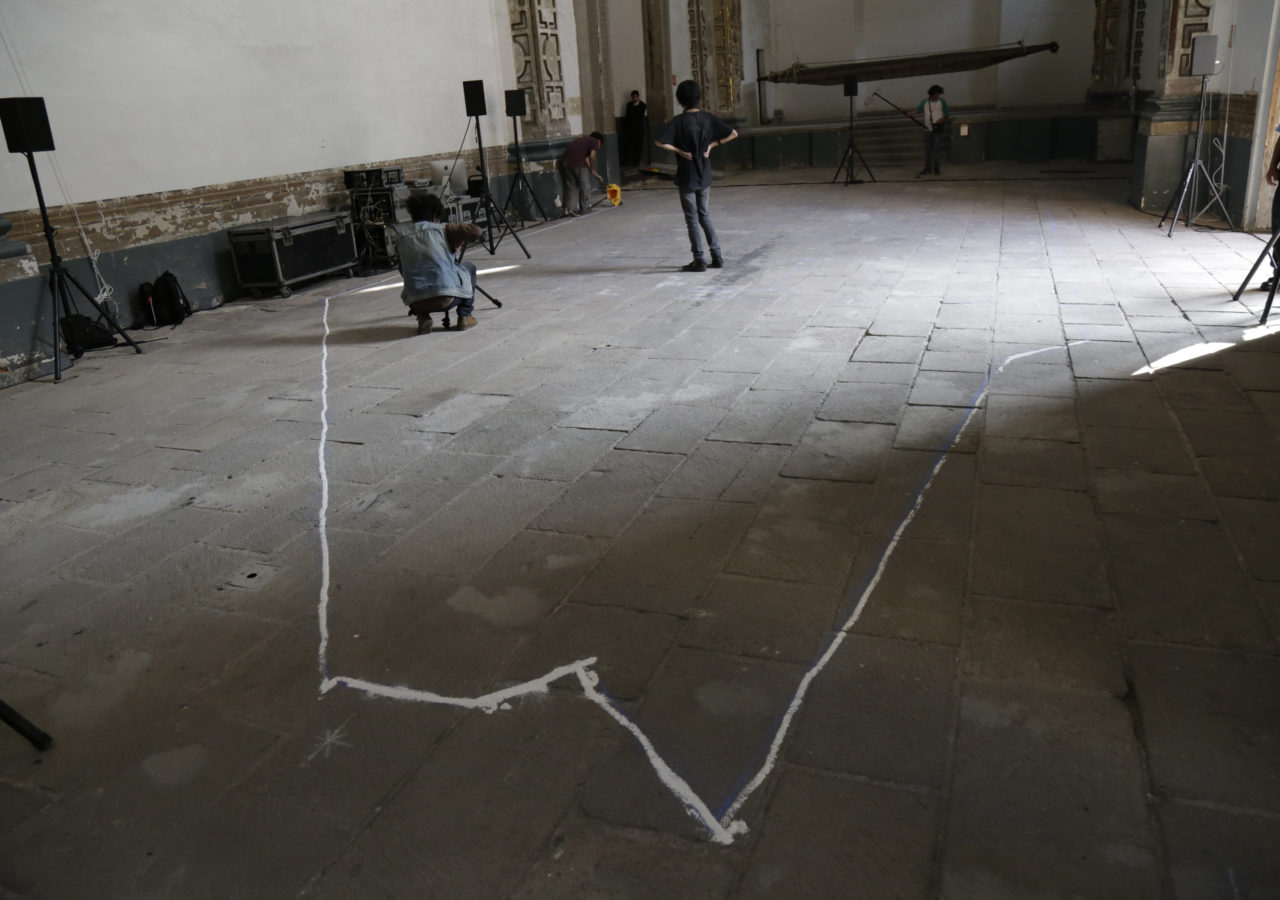

En 2010, Idaid Rodríguez se planteó la necesidad de recuperar la memoria de ese sitio mediante Operación Castañeda, un proceso de documentación que desembocó en un archivo. Un croquis sumamente elemental, el único que se conservaba, fue su punto de partida; lo empleó para trazar nuevos bocetos y realizar la única maqueta que existe del conjunto hospitalario, con sus veinticuatro edificios, que funcionaban como pabellones de enfermos, residencias médicas, talleres, anfiteatro, etcétera. También desarrolló a través de medios digitales, junto con la Fundación ICA, la imagen de la fachada original, a la cual volveré a referirme.

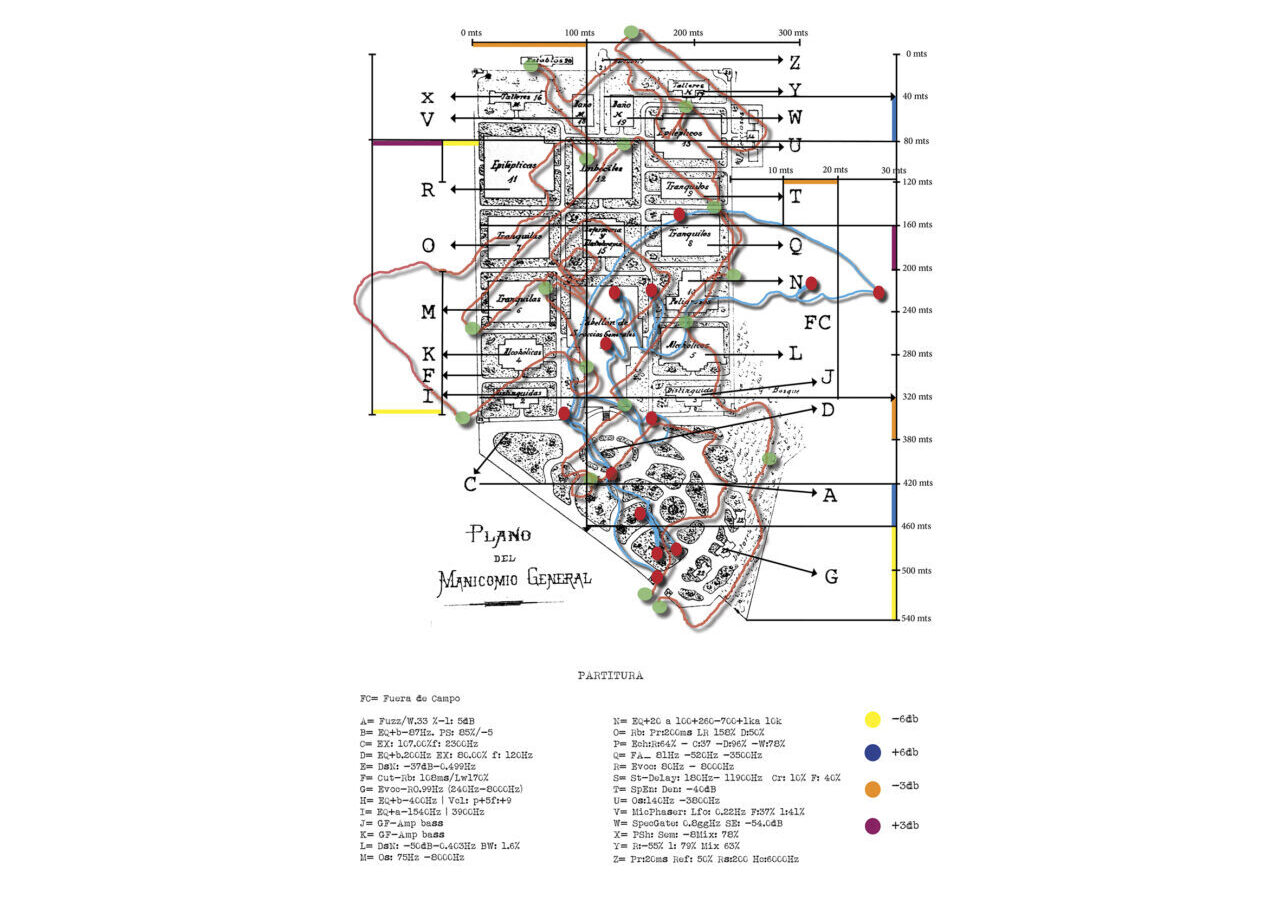

En este punto, el compositor Emilio Hinojosa se integró al proceso y el sonido se convirtió en una estrategia del archivo, a partir del uso de field recordings, la elaboración de una partitura y el desarrollo de una pieza con los materiales recabados. En sus propias palabras, se trata de una composición perteneciente a la tradición electroacústica. Sin embargo, por su formato de presentación, funciona menos como música, en su sentido más inmediato, que como instalación sonora, al cobrar sentido en relación directa con los otros componentes aportados por Rodríguez, y en particular por su intervención en el recinto mediante la espacialización propuesta (para ocho canales, cuadrafonía y estéreo respectivamente).

Con los planos reconstruidos por Idaid Rodríguez y apoyados en fotografías satelitales, desarrollaron un recorrido en el territorio de La Castañeda, donde ahora se encuentra la unidad habitacional, un centro comercial y un estacionamiento. Durante estas caminatas, realizaron las grabaciones de campo y sentaron las bases de la partitura mediante un sistema de equivalencias. El plano del lugar tal y como se encuentra en la actualidad se sobrepuso a los esquemas históricos. Y a cada estación (jardineras, bancas, andadores, etcétera) se le asignaron parámetros específicos para el trabajo en el estudio de grabación, donde los registros aurales fueron editados, procesados y mezclados. Estas promenades, a su vez, fueron completadas con la visita a pabellones del Hospital Dr. Samuel Ramírez Moreno, ubicado al oriente de la ciudad, en donde pudieron grabar las operaciones del psiquiátrico.

Las tomas, intervenidas en laboratorio, desembocaron en la pieza multicanal, que explora las interacciones entre la sonoridad y las categorías espaciales. Al analizar la fonofijación, Michel Chion apuntaba que la posibilidad del registro de audio establecía al menos dos niveles espaciales; uno propiamente interno, definido por el soporte, y uno externo, relativo a las condiciones de escucha. En cuanto al primero, Hinojosa traza variaciones en la densidad, la altura y redistribuye sus objetos en distintos planos, produciendo diversos locus. En ocasiones, somete los objetos a un enrarecimiento (mediante fuzz, variaciones de frecuencias, etcétera) y los convierte en presencias abstractas, que destacan más por sus cualidades tímbricas que por sus condiciones narrativas; otras veces mantiene en un punto legible la información que conllevan, por ejemplo, cuando Mozart se revela como parte del paisaje sonoro en uno de los pabellones.

En lo referente al segundo, la disposición de las grabaciones cuestiona los límites del espacio de exhibición; desde la llegada al museo, el espectador es asaltado por la composición, integrada al oleaje acústico del entorno, que la afecta directamente. Con este gesto se hace patente una negativa a volver a confinar los eventos sonoros, que de por sí nacen en un espacio de oclusión.

La demencia es un objeto diluido; el sujeto demente, un actor difuminado que no alcanzamos a ver. Sólo pueden delimitarse por un discurso que les resulta ajeno. Por ello resulta notable que, lejos de hablar de la locura, Operación Castañeda hace palpable la urdimbre definida por el poder político, la construcción de la memoria, la nulificación de cuerpos por mandato institucional, el espacio como producto social y sus repercusiones materiales.

En el siglo XVI, el designio de Matteo Ricci para poseer una memoria de alcances totales se presentaba mediante una metáfora del espacio fijo: la construcción palaciega. La ostensible distancia histórica impone que la tentativa mnemotécnica de Rodríguez e Hinojosa se inscriba en una lógica residual centrada en la mutación y los desplazamientos: el cambio de épocas sociohistóricas, las transformaciones en los tejidos citadinos, la reformulación de las funciones de los edificios…

Operación Castañeda, además, se apoya en otras travesías. En primer término, remite a la reubicación física de los reclusos. Este viaje es la versión moderna de la Stultifera navis, la embarcación medieval que, por mandato de las autoridades, expulsaba a los dementes de puerto en puerto, hasta arrojarlos en alta mar.

En segundo término, la fachada del manicomio también fue trasladada piedra por piedra. No deja de ser curioso que esto se haya llevado a cabo poco antes de que Robert Venturi escribiera Aprendiendo de Las Vegas, el texto en el que, basado en sus reflexiones sobre el barroco italiano, preconiza la posibilidad de dotar a la fachada de autonomía; según él, entre ésta y los interiores no debe existir, por fuerza, una relación de dependencia ni de continuidad.

Precisamente la reconstrucción de la fachada del manicomio se da en una edificación distinta y pasa del ámbito público a la esfera privada (desde entonces pertenece a los Legionarios de Cristo); emite nuevas relaciones formales y significados renovados en un entorno inédito: la región de Amecameca, al pie de los volcanes. Se trata de uno de tantos capítulos en el que las operaciones del poder desbordan el manifiesto estético y la intencionalidad de las obras.

Lo singular es que, fuera de su contexto original, la fachada deviene una huella vacía. Al ser injertada en otra estructura, el sitio del que fue amputada se vuelve una sombra permanente. Lo que le falta, lo ausente, pesa más que lo conservado; dota a su pasado de una gran elocuencia. Esto es justo en lo que insisten Idaid Rodríguez y Emilio Hinojosa. Una dinámica compleja que ya Montaigne advertía en los inicios de la era moderna al escribir: “Nada grava tan fijamente una cosa en nuestra memoria como el deseo de olvidarla”.

Jorge Solís Arenazas

Ciudad de México, octubre 2015